令和6年10月19日(土)、本学法学部「経済法」講義の履修学生2名が、成蹊大学(東京都武蔵野市)で開催された第1回「全国法学部経済法研究フォーラム」に参加し、各自の関心を持つテーマについてポスター発表を行いました。

「全国法学部経済法研究フォーラム」とは、経済法研究者有志10名からなる実行委員会が主催し、公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)が共催し、科研費等の助成を得て実施された、日本全国の学部生から報告者を募集するポスター発表大会です。市民の経済法への関心を高め、経済法の将来に関する個性ある見解を集め、そして、経済法を通じて大学間の広範な交流を深めることを目的としています。会場では、学生によるポスター発表と同時並行で、経済法研究者・公取委職員・弁護士・企業法務担当者らによる4つのセミナーが実施されました。

今年度は、実行委員会による選考の結果、本学からの応募作品2点を含む、14大学からの応募作品23点が採択され、東京会場で発表されました。

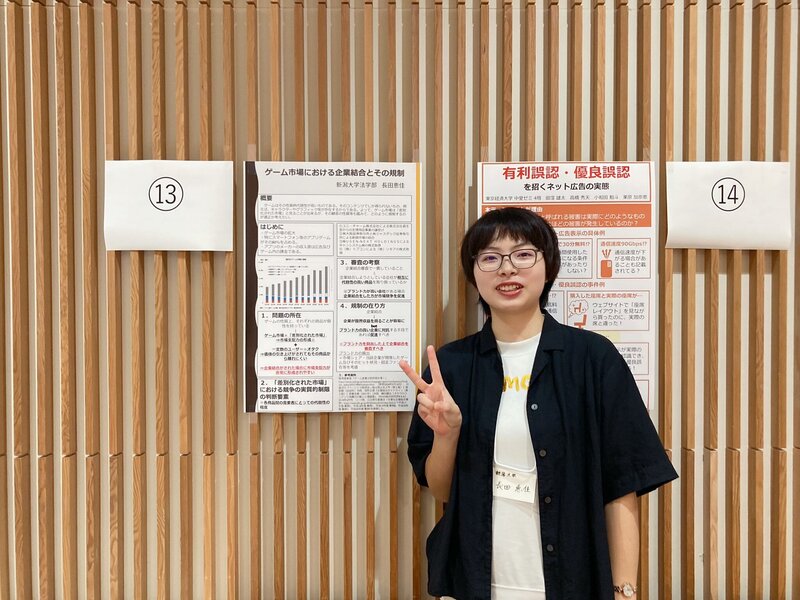

長田恵佳さんは「ゲーム市場における企業結合とその規制」について発表をしました。ゲーム産業では、高度な製品差別化が特徴となっているため、市場シェアが非常に高くない企業であっても、自社製品のブランド力をもって、有意な市場支配力を獲得し、もしくは、支配的企業に競争圧力を与える場合がありうると考えられます。しかしながら、「ゲームのブランド力」の意味及び評価方法はまだ十分に明らかになっていません。これにつき、長田さんは、ゲーム産業に関連する企業結合事案を審査する際、周辺グッズや二次創作の人気状況などを考慮に入れる形で、ゲームのブランド力を従来よりも全面的に評価することを提案しました。

「今回の感想は2つあります。まず1つ目として、貴重な経験をさせていただいたと感じました。普段お話することのできない方々、例えば、公正取引委員会でご活躍されている方や、有名な大学の先生方などとお話する機会をいただけました。想定していたよりもフランクに接していただいたので、話しやすかったという印象でした。さまざまな角度からご質問いただき、とても勉強になりました。次に2つ目として、自分の価値観をさらに更新することができました。他大学の学生方による発表を拝見すると、着眼点が面白いものだったり、現代社会のテクノロジーと結びつけたものだったりなど、感心させられるばかりでした。どこに問題点を見出すことができるかという力は、大学での卒業論文だけでなく、社会人になってからも役立つことだと思います。」と、長田さんから大会参加の感想を伺いました。

また、本島謙心さんは「将棋AIの成功が産業用AI開発に与える示唆」について発表をしました。日本では、多数の将棋AIが開発されており、そして将棋AIが対戦で人間棋士に勝った実績が既に見られています。しかしながら、生成AIを代表とする産業用AI分野では、既存のAI製品がプロの人間よりも優れた能力を有するとはまだ断言できません。これにつき、本島さんは、将棋AIの開発競争における主な要素を整理し、それらの要素を踏まえて産業用AIの開発競争に相応しい環境を構築するためのいくつかの提案をしました。

本島さんは、次の感想を寄せました。「全国から集まる学生たちは、ただ優秀なだけでなく、経済法に対する情熱を持つと深く感じました。彼らと話してみると、謙遜していたものの、発表の内容に自信を持っていると分かりました。また、自分の発表も楽しかったです。専門家の方々から質問が来ると、自身の考えを主張しつつも、逆に専門家の意見を求めることもありました。こうした情熱のこもった態度は、印象的でかっこよく映ったし、見習うべき姿だと感銘も受けました。そして、これまでさまざまな文献や情報を収集し、整理し、そこから得られた事実から主張へと繋げる一連の苦労から導かれた結果を、相手に聞いてもらうことが出来ました。学部生には、自身の成果へのリアルタイムの反応を受けながら報告する機会が滅多にないでしょう。こうした議論は楽しいし、自身の研究はまだまだ深めていく余地があるという確信も持てました。非常に充実した楽しい大会で、参加してよかったと思います。」

(本島さんの発表の様子)

本年度フォーラムの報告者募集要項はこちら、

報告者らのポスター作品はこちらでご覧いただけます。

来年のフォーラム大会は、2025年11月に京都大学で開催される予定です。

法学部「経済法Ⅰ」「経済法Ⅱ」履修者からの積極的な応募を期待しています。

※学生2名の交通費及び宿泊費は実行委員会から全額の支援をいただきました。京都大学・和久井理子教授、成蹊大学・宍戸聖准教授をはじめ、実行委員会の先生方とセミナー講師の皆様には大会開催のため多大なご尽力をいただきました。ここに記して感謝を申し上げます。